产业发展对玻璃材料的要求迅速提升。中建材玻璃新材料研究总院构建创新链、工程链、产业链“三链融合”新模式,满怀热情地走出了一条“弯道超车”的玻璃新材料研发之路,实现全球高端玻璃技术工程与高端玻璃装备占有率均超65%,推动中国建材集团由传统建材企业向无机非金属材料原创技术策源地转变。6月3日,《人民日报》“科技视点·走进优秀创新团队”专栏刊发《中建材玻璃新材料研究总院团队研制生产出一系列世界领先的玻璃新材料 努力实现科技和产业“双向奔赴”》,小新为您全文分享——

中建材玻璃新材料研究总院团队研制生产出一系列世界领先的玻璃新材料

努力实现科技和产业“双向奔赴”

(科技视点·走近优秀创新团队)

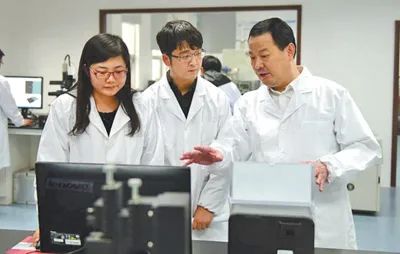

▲彭寿(右一)在指导实验。中建材玻璃新材料研究总院供图

熔融的玻璃液自由流淌到锡面上,均匀摊开,在拉边机作用下慢慢变薄。退火冷却后,经过裁切,最终形成原板宽近2米、厚6毫米的质量较好的玻璃……1971年9月,我国第一条浮法玻璃生产线建成投产。这种浮法玻璃工艺与英国“皮尔金顿浮法”、美国“匹兹堡浮法”齐名,成为全球三大浮法工艺之一。同年,100多名科研人员响应国家号召,从北京南迁至安徽蚌埠,中建材玻璃新材料研究总院(原国家建材局蚌埠工业设计研究院)自此在这里扎根。

到了本世纪初,产业发展对玻璃材料的要求迅速提升。20多年来,中国工程院院士、中国建材集团首席科学家,中建材玻璃新材料研究总院党委书记、院长彭寿带领团队锚定先进玻璃材料“主赛道”,开展硅质原料提纯、玻璃成分及配方设计、新型熔化、超薄成型等一系列关键核心技术的研发、工程化与产业化,研制生产出众多世界领先的玻璃新材料,实现全球高端玻璃技术工程与高端玻璃装备占有率均超65%,让中国浮法玻璃从追赶走向超越,推动中国建材集团由传统建材企业向无机非金属材料原创技术策源地转变。

一个信念

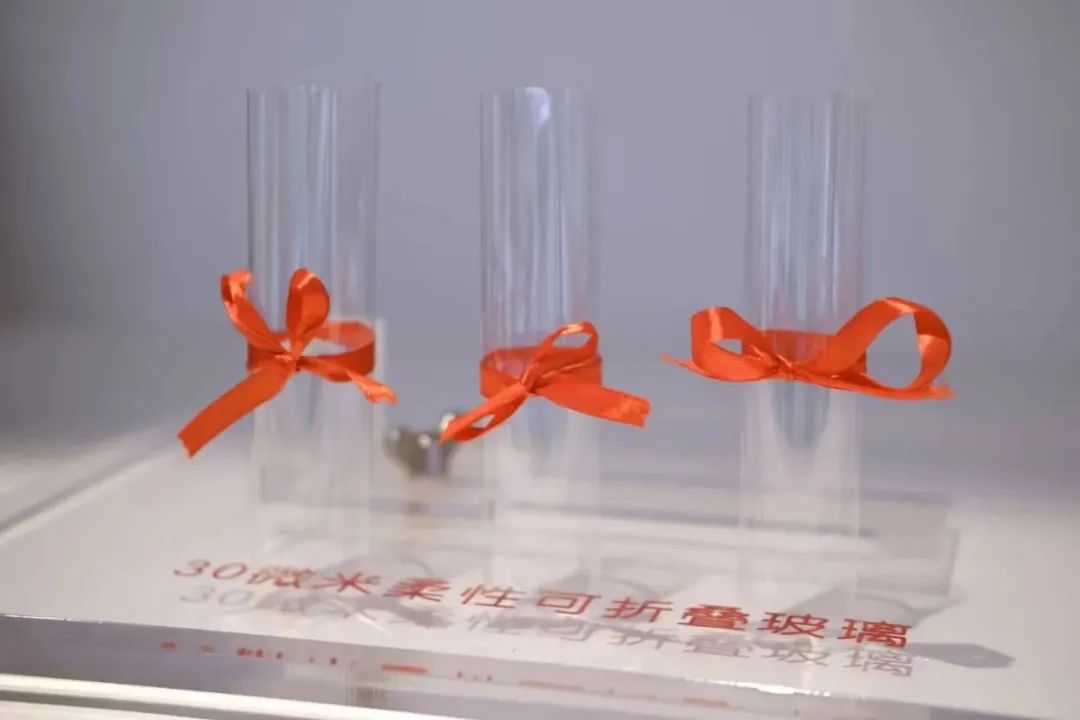

“一定要把中国的玻璃事业做上去”

走进中建材玻璃新材料研究总院,能够直观真切地感受到玻璃的“无处不在”和“千变万化”:厂房外墙上的玻璃,涂抹4微米厚的碲化镉光电薄膜后,就变成可导电、可发电、可回收的半导体材料,完成光电转换和电能供应,实现“有光就有电”;实验室里,30微米柔性可折叠玻璃弯折寿命突破100万次,按照1天折叠100次计算,可供折叠屏手机使用超过27年;锥形瓶中盛放着中空的微米级玻璃粉体,粒径为5至150微米,密度最低仅为水的1/10,成为深海探测装置的关键浮力材料……

▲30微米柔性可折叠玻璃

超薄电子玻璃、TFT—LCD(液晶显示器)超薄浮法玻璃基板、30微米柔性可折叠玻璃、铜铟镓硒发电玻璃、碲化镉发电玻璃、疫苗用中性硼硅玻璃管、空心玻璃微珠……这些成果都来自中建材玻璃新材料研究总院。作为一家1953年成立的国家级科研院所,它既见证了我国玻璃工业的发展历程,也承载着自主创新的重要使命。

上世纪80年代,我国玻璃产量首次实现世界第一。但此后很长一段时间,我国玻璃在技术和品质方面与国际先进水平存在差距,并且到了本世纪初,这种差距还有被进一步拉大的风险。中建材玻璃新材料研究总院首席专家张冲回忆:“当时我国玻璃的产量比较大,但是像汽车玻璃原片、高等级建筑用玻璃都做不了。”

另一方面,随着产业发展进步,新的玻璃品种开始涌现,国民经济对高品质玻璃材料的需求日益提升。“整个行业发生了颠覆性变化。”张冲举例,“当时,刚刚兴起的太阳能发电电池需要玻璃,显示产业由CRT(阴极射线显像管技术)向平板显示转换也需要玻璃,而这些高端玻璃基本被国外厂商垄断。”

当时作为国内玻璃材料方面的重要研究机构,中建材玻璃新材料研究总院只能进行一些普通浮法玻璃生产线设计,在高端玻璃领域基本上是“一张白纸”。面对转型要求,必须瞄准新兴领域,做高品质的玻璃。

这是一个必须“跳高”才能够得着的目标。院里不少人心有疑虑:“研发、工程进行转移缺乏基础”“新品种根本就没设计过”“人才、装备底子太薄”……彭寿就任院长后瞄准目标、毫不动摇:“没有资源我们去找,没有人才我们自己培养。但是大家要坚定信心,一定要把中国的玻璃事业做上去。”

在这个目标的牵引下,中建材玻璃新材料研究总院招聘规模一下扩大了几倍,给研发人员提供可与北京、上海比肩的薪资待遇;同时开始筹划建设国家重点实验室,积极承担各级课题任务。但是大家深知,要想把技术“跑通”,还是要靠项目带动,经受市场的检验。

三次跨越

每一步都充满挑战

长期以来,我国高端浮法玻璃一直依赖进口。中建材玻璃新材料研究总院充分发挥科研开发以及工程化、产业化优势,在关键技术研发和应用上进行攻关,提出了浮法玻璃微缺陷控制、低能耗制备新方法,成功开发出世界最大规模日熔化量1200吨的玻璃生产线核心技术与成套装备,让我国第一次用自己的工艺生产出满足汽车和高等级建筑需求的玻璃。

经过持续攻关,中建材玻璃新材料研究总院的装备、技术和管理水平得到了极大提升,很快奠定了自身的市场地位,并为福耀集团等知名企业提供了汽车玻璃原片核心技术与成套装备。

太阳能事业同时也是玻璃事业。当时,太阳能多晶硅电池开始出现,中建材玻璃新材料研究总院在广东东莞建设我国第一条光伏玻璃生产线。

玻璃性能的不同,使得研制生产几乎又要“从头开始”。玻璃液的黏度跟以前不一样,铁含量低,玻璃透光率高,原来设计的一套东西就难以适应。经常是原料投不进去,熔化后又到处都是玻璃液,板拉出来质量没有保证,每一步都充满挑战。

当时国外已有比较成熟的工艺,但国内才刚刚起步。面对压力,中建材玻璃新材料研究总院创新性地开发出了更具前景的工艺路线。东莞产线建成投产后,又经过多次迭代,团队建成了全球首条日熔化量1200吨光伏玻璃生产线,推动我国太阳能光伏产业快速发展。

几年间,中建材玻璃新材料研究总院的年销售额增长至上百亿元。实力壮大起来,“研发、工程化、产业化”也形成了良性循环。但团队并没有止步,这一次,他们的目光瞄向了性能要求更苛刻、生产技术更复杂、工艺难度更高的显示玻璃,并且决心用中国自己的浮法工艺来生产。

起步晚,没有经验可以借鉴,团队又一次开始了艰辛而漫长的攻关历程:2014年,0.33毫米;2016年,0.15毫米;2018年,0.12毫米,这也是当时世界上最薄的触控玻璃……在超薄电子触控玻璃领域不断突破,团队将中国浮法工艺再次带到了产业前沿。短短4年,他们在国际市场的份额就增长到40%。

面对显示玻璃由厚到薄、由小到大、由薄到柔、由有到精的发展趋势,团队意识到,要想真正取得显示玻璃领域的“话语权”,高世代TFT—LCD玻璃基板是必须攻克的技术难关。

作为液晶面板上游的关键战略材料,高世代TFT—LCD玻璃基板核心技术及其市场长期被国外公司垄断。面对这条最有发展潜力也是最艰难的新赛道,团队全力以赴、分秒必争,要的是尽可能在最短的时间内赶超世界先进水平。

高世代TFT—LCD玻璃基板科技攻关的过程就是与颗粒“战斗”的过程。所谓颗粒,指的是玻璃表面2至10微米的极微缺陷。产品刚下线时,每片玻璃的颗粒多达上万个。团队在几十个参数变量中,寻求多个参数的匹配。他们早上讨论工艺和参数,夜里出结果,每天分析、总结参数变化,寻找规律、提出对策建议,进行改善,再分析下步如何走,最终硬是将每片玻璃的颗粒数量降到40个以内。

▲中国首片8.5代TFT-LCD玻璃基板

2019年8月,我国首条8.5代TFT—LCD玻璃基板生产线在蚌埠一次性引板成功,项目也由烤窑升温、联动调试阶段正式转入试生产阶段,为产品批量下线奠定了坚实基础。自此,我国成为全球为数不多掌握高世代TFT—LCD玻璃基板生产技术的国家之一。

三链融合

让科技和产业“双向奔赴”

多年来,团队规模越来越大,产值、营收不断提升,但中建材玻璃新材料研究总院仍然在玻璃领域保持着专注。在浮法玻璃新技术国家重点实验室副主任曹欣看来,深厚积累和有序传承始终是这个团队的特色,正是有了长期的沉淀,才能不断延长研究链条、拓展研究覆盖面。

中建材玻璃新材料研究总院还坚持面向产业优化浮法工艺,让科技和产业“双向奔赴”。“材料是产业的重要支撑,材料只有面向产业、与下游产业‘适配’,才能不断迭代优化,越做越好。”曹欣说,该院通过构建创新链、工程链、产业链“三链融合”新模式,有效支撑了信息显示、新能源、半导体和高端装备等领域对先进玻璃材料的需求。

在中建材玻璃新材料研究总院,科研人员既可以选择从事应用基础研究,也可以承担产业转化任务。“我们建立了分门别类的考核评价体系,允许双向选择。”曹欣说,“对于偏基础的研究,我们设置了阶段性和连续性的考核标准,给予自由度,鼓励‘试错’;在成果转化和产业化方面,我们也有诸如‘生产线要拉起来’‘哪些指标要验证通过’等标准。此外,我们还推出了项目跟投、超额利润分红等新措施,来鼓励创新创造。”

玻璃是典型的热工生产过程,贸然停工会造成很大损失。因此,玻璃生产线经常需要“连轴转”。这也是中建材玻璃新材料研究总院科研人员多年来的工作状态。“我们保持科学探索的兴趣和好奇心,坐得住‘冷板凳’,多问几个‘为什么’。”6年前,在重点实验室做基础研究的朱明柳转岗到8.5代TFT—LCD玻璃基板生产一线,在攻关过程中眼镜甚至被烤化了两副。

“跨学科、跨领域的交叉融合成为材料研究和创新的重要趋势,不断催生新的学科前沿、科技领域和创新形态。”彭寿表示,“现有的团队要不断提升壮大,不断适应深化与信息科学、能源科学、生命科学、空间科学等领域的交叉创新,开展前沿技术探索,为集成电路、显示技术、智慧医疗、空间科技等未来科技和产业发展提供支撑。”

客服热线:

客服热线: